|

|

|

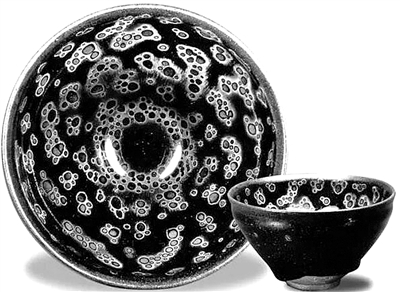

曜变建盏(资料图片) |

有人说,读懂了唐三彩,就读懂了大唐的豪气干云;读懂了明家具,就读懂了明朝简刻的涉世之法;同样,读懂了宋“建盏”,就读懂了宋人饮茶返璞归真的闲雅意境。

因茶而生的黑釉茶盏

何谓“建盏”?“建盏”即指宋代在福建建州的水吉后井、池中村(今属南平市建阳区管辖)一带瓷窑出产的黑釉瓷器。因瓷器产于建州,故称“建盏”。要想了解建盏,就不得不提“斗茶”。

斗茶之风始于唐代,盛于宋朝。斗茶之风始创于以贡茶闻名于世的福建省建州茶乡。这是因为此地盛产极品茶叶“建茶”。当时斗茶所用的茶叶,大都为建茶中的白茶制成的茶饼。朝廷于是在这个地方建立了完善的贡茶制度和一套完整的评定茶叶品位高下的形式规矩,斗茶之风由此而生。

北宋著名茶学家蔡襄在《茶录》中细致刻写了斗茶的过程和要诀,提出斗茶赢家的标准:“视其面色鲜白,着盏无水痕为绝佳。”斗茶者先要将茶叶碾成细粉,置于茶碗之中,然后用沸水注入,使茶与水融合到一种最协调的程度。在比斗过程中,首先要看茶末是否浮出水面,如果茶末浮在水面,茶不能与水交融,说明茶末碾得不够细致;再看茶的颜色,对白茶来说,茶色越好,说明它的品种越纯,品级就越高。

在“斗茶”中,必须选用黑釉瓷色的茶盏才最为匹配,皆因斗茶最讲究是斗色,茶为白茶,茶汤呈白,盏黑与茶白的对比才能最为分明。建窑烧制的茶盏因选用当地独特的含铁量极高的瓷土作坯和釉水,因而,烧制出的茶盏釉色如铁黑,釉水在柴烧炉内经烈焰氧化还原,釉面呈现兔毫、鹧鸪、油滴、曜变等天成的斑纹,在黑底的衬托下,分外夺目。因此,黑瓷茶盏最为贵重。

建安(今指建阳)所造纯黑兔毫,是当时的极品。就连宋徽宗赵佶在《大观茶论》中也认为:“盏色贵青黑,玉毫条达者为上。”为此,建窑黑釉建盏便成了皇族、士大夫不惜重金追寻的宝物。宋朝廷因以另眼相看,选为“供御”“进盏”之物,故宋代建盏底部发现“供御”“进盏”字样,就是明证。在文化名流的推动下,品茗斗茶,有力促进了茶文化的发展,建盏得以在宋代诸多名瓷中独领风骚,卓尔不群。

北宋名臣范仲淹在与同僚章岷斗茶时写的《和章岷从事斗茶歌》一诗曰:

黄金碾畔绿尘飞,紫玉瓯心雪涛起。

斗茶味兮轻醍醐,斗茶香兮薄兰芷。

其意思说:用贵如黄金的小龙凤团茶饼飞快碾出的茶末犹如绿色的尘沫,放在建窑烧成的紫玉瓯中用沸水冲泡,茶水如雪花涌起,好看极了。斗茶的美味连佳肴美酒也逊色,斗茶的香味就连兰花荷花也不如。

蔡襄在《北苑十咏·试茶》中赞誉“兔毫紫瓯新,蟹眼青泉煮。”大诗人黄庭坚描绘的“兔褐金丝宝碗,松风蟹眼新汤”“松风转蟹眼,乳花明兔毛”都可看出这些文学巨匠对兔毫建盏格外垂青。

宋代建窑遗址主要散布于水吉镇池中村、后井村周围的芦花坪、大路后门、牛皮崙、营长墘等处山坡上,范围达12万平方米。相传宋徽宗至宋理宗的一百多年间,水吉窑址群曾一度多达数十座龙窑。1989年12月,中国社会科学院考古研究所、福建省博物馆组成的考古队在大路后门、芦花坪一带建窑窑址上挖掘出数座龙窑,其中大路后门的一座龙窑,长达135.6米,创下国内已知龙窑最长纪录,也是世界上最长的龙窑,现为国家级重点文物保护单位。

如今,站在芦花坪堆满残破瓷片的缓坡上,足下的瓷片依然发出晶莹透亮的光芒。从这片堆积如山的匣钵、建盏残片上,依然可以领悟出窑火熊熊的昔日辉煌。

“一带一路”的高贵使者

建盏特有的艺术魅力和独特的实用功能不仅令国人叹为观止,成为宋代社会的特殊文化载体,而且,它还伴随着对外贸易和文化交流的大军沿着“海上丝绸之路”漂洋过海,风靡海外,成为中外文化交流最为高贵的使者。

早在宋元时期,对外文化交流频繁,瓷器成了重要的出口商品,大量外销。特别是南宋时期,朝廷鼓励出口,同时,为防止钱币外流,规定换取外货不得使用金银铜钱,而以瓷器绢帛为代价兑换,因而瓷器外销出口量很大。早在镰仓幕府时代(1192-1333),日本的僧侣们来到浙江天目山学佛,回国时就带走了一批建窑建盏。因此,日本人故称“天目瓷”。日本静冈文化艺术大学校长、著名日本茶文化学者熊仓功夫评介“天目茶盏”时说:“一件建盏竟能由此平息战乱,绝不是耸人听闻。在日本战国年代(1467-1590),各路诸侯频发战争,争夺地盘。1568年,征夷大将军足利义昭因战争失败,失去了征夷大将军的职位而被赶出京都。为寻求复辟的帮助,他周转于各地诸侯之间。由于一方诸侯织田信长知晓足利将军家藏有一件曜变天目盏,便帮助足利义昭夺回了征夷大将军的职位,平息了战乱。足利义昭为信守承诺,便忍痛将曜变天目盏作为礼物馈赠给织田信长。后又因织田家族为此宝碗争权夺利,最终宝碗落入稻叶将军之手。1924年进入拍卖,被岩崎家购入,现置于岩琦家所建的静嘉堂文库美术馆。”

迄今为止,日本文化厅仅认证14件陶瓷类文物为日本国宝,其中有4件即是建窑出产的极品建盏。分别藏于静嘉堂文库美术馆、大阪市立东洋陶瓷美术馆、京都大德寺龙光院、大阪藤田美术馆。据日本室町幕府时代成书的《君台观左右帐记》记载:“曜变斑建盏乃无上神品,值万匹绢;油滴斑建盏是第二重宝,值五千匹绢;兔毫斑建盏是第三重宝,值三千匹绢。”可见一件极品建窑曜变盏在16世纪就已经是宝物。

宋元时期,福建的泉州、福州等港口均从海运将建盏出口到伊朗、埃及等西亚、北非和中欧等国家。泉州港当时为世界最大的港口之一,号称“东方的威尼斯”,是“海上丝绸之路”的起点站。2007年4月,“南海一号”沉船从广东阳江一带打捞出水的文物中发现了大量的黑釉建盏。原中国陶瓷研究会会长叶文程教授说:“在‘南海一号’沉船上发现有建窑黑釉盏,并不奇怪。宋、元时期,不少商船满载着各种精美瓷器从泉州出海,沿着海上丝绸之路,驶往东南亚、非洲乃至古罗马帝国的市场上交易。作为黑釉瓷代表的建窑系以其状如兔毫、油滴、鹧鸪斑纹的建盏自然备受客商的青睐。因此,迄今为止,在菲律宾、印度、马来半岛、埃及的珍宝市场上,发现有建盏就是明证。”

从晚唐至北宋再到南宋,因斗茶风尚,使得建窑黑釉茶盏独领风骚几百年。花开花落,兴衰更替,历史使然。元朝建立后,惯于马上游牧的蒙古族没有汉人品茶论道的闲情逸致,不习惯碾茶、烹茶、斗茶的习俗,草原上豪放的性格更喜欢快捷、简约的茶饮,因而,除了民间文人雅士依然钟情于使用建盏斗茶外,从宫廷到市井,提倡用茶时采用散茶,追求清饮,废除繁缛的茶艺。更有甚者,及至明代,明太祖朱元璋下了一道诏令,使得明代饮茶习惯被彻底改为叶茶冲泡。

“斗茶”风俗日渐衰减,因茶而生的黑色茶盏自然随着茶饮风俗的改变而渐行渐远,逐步离开人们的视线。建盏因朝代的更替,仿若从巅峰跌落至谷底,这颗曾被誉为瓷坛上的璀璨明珠逐渐黯淡下来。

喜见建盏重回茶饮

为了恢复、探索烧制建盏的技艺,20世纪50年代,美国人阿弗雷德率先烧制出了外观有斑点的黑釉碗。20世纪70年代末,日本奈良市陶瓷家安藤坚用了6年时间,经过万余次的烧成试验,仿制出了六只与宋代建窑曜变天目盏颇为相似的产品。但陶瓷权威专家认为,这些仿制品与宋代老盏相比,无论是形态还是质地,都还有很大的差距。

所有这些,极大地刺激了一些爱国人士。1979年9月,在爱国的权威专家倡议下,福建省科委拨出专款30万元,用于研制建盏的攻关事宜。很快,由中央工艺美术学院、福建省轻工所和建阳瓷厂等部门和单位组成了仿制建窑宋瓷“建盏”兔毫釉科研小组,全力破解古代建盏的烧制技术。经过上百次反复烧成试验,1981年5月7日至10日,福建省科委邀请了中央工艺美术学院、中国历史博物馆、轻工部陶瓷所、中科院上海硅酸盐研究所、浙江美术学院、厦门大学、福建省轻工厅等三十多个单位的五十多位专家、学者对仿古建盏产品进行鉴定。分析结果后,专家在鉴定书上写明:“仿宋兔毫盏无论在造型上、釉面效果上都具备宋瓷兔毫盏所具有的传统风格和特点。不仅达到形似、质似,而且还达到神似。”无论是釉色、纹理,还是胎骨、造型等都达到了以假乱真的水平!此举标志着沉默七百年的黑釉建盏重现人间!

然而,真正使建盏重回人们视野的是改革开放以来。毕业于西北轻工业学院陶瓷专业孙建兴曾参与仿古兔毫的研制。1982年以来,他孜孜以求,不断地探索创新,带领着他的团队先后成功研制出了兔毫盏、油滴盏、鹧鸪斑等三十几种建盏,真正揭开了建盏烧制的奥秘。

一叶一枝不成林,万紫千红春满园。岁月如梭,伴随着改革开放吹来了和煦的春风,地处建窑所在地的建阳市委、市政府及有关部门领导看到建盏恢复、开发的历史和现实意义,于是出台了一系列保护、恢复、传承的正式文件和优惠举措。2011年5月,建窑建盏烧制技艺被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。2015年7月,国家工商行政管理总局正式认定“建窑建盏”为国家地理标志证明商标。2017年8月29日,建阳正式被中国陶瓷工业协会授予“中国建窑建盏之都”。

建阳建窑建盏协会自2013年组建以来,先后在北京、上海、厦门、广州、西安、泉州、福州等诸多大中城市设立分会,会员发展至370余人;烧制仿古建盏个企由原先16家骤增至1600多家;经营建盏、古玩的商铺多达数百家。

随着建盏重回茶饮,需求量的日益增加,沉寂了千年的芦花坪又重新开始喧闹起来。蛙声、蝉声、鹧鸪声一齐发出欢快的叫声,鹧鸪重新张开它美丽的羽翅,熄灭数百年的碗窑重新燃起熊熊的炉火。黑釉建盏作为瓷坛皇冠上的明珠,已然重新放射出令人炫目的异彩,令世界瞩目。(李加林)